Vie quotidienne

Comment l'Albanie s'est préparée à une guerre qui n'a jamais eu lieu

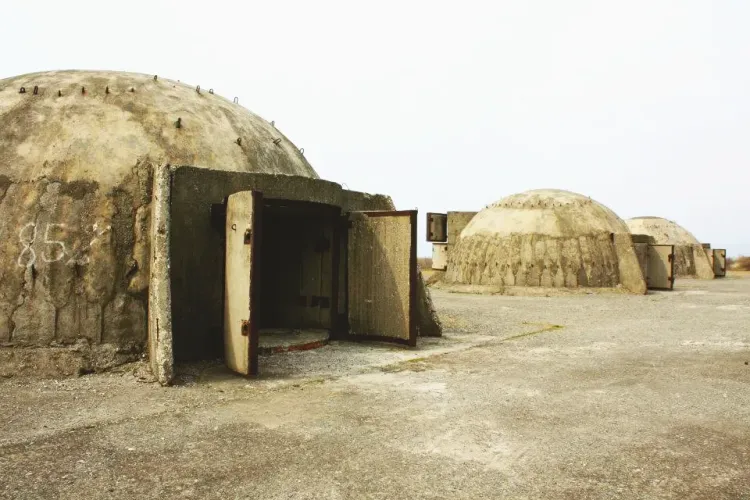

L'une des principales images ou symboles de l'Albanie est le bunker, une structure militaire faite de béton, d'acier et de ciment. L'ensemble du pays a été couvert de bunkers pendant le règne d'Enver Hoxha (1944-1985).

C'est devenu un symbole de la politique intérieure du pays, ainsi qu'un reflet de la psychologie de ce régime autoritaire.

Plus de 35 ans se sont écoulés depuis la chute du régime communiste, mais les bunkers définissent toujours le paysage visuel de l'Albanie, malgré leur disparition et leur destruction progressives.

Vous les trouverez partout, même dans les endroits les plus inattendus : sur la plage, dans les montagnes, au milieu d'un champ ensemencé, sur les trottoirs des villes, dans un cimetière et dans bien d'autres lieux. Ils n'ont jamais été d'aucune utilité pour le pays ; aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont abandonnés ou détruits. Toutefois, certains bunkers ont commencé une nouvelle vie, accueillant divers usages : un café, un bar, un espace artistique, une auberge. Dans les zones rurales, les bunkers ont été adaptés aux besoins des habitants – on y stocke du matériel, de la nourriture, des réserves, etc.

L'attitude des Albanais eux-mêmes à l'égard de ces bunkers omniprésents est complexe : ces créations du passé continuent à exister, intégrés dans le tissu de la modernité. Et même si de nombreuses personnes ne connaissent plus leur histoire, les bunkers font subtilement résonner les contradictions du passé du pays. Le fait même que les Albanais ignorent ce patrimoine, qui se trouve chaque jour sous leurs yeux, est éloquent. Que penser d'un pays dont la population s'efforce aussitôt que possible d'oublier ou de rester indifférente à ce qui se trouve tous les jours sous ses yeux ? Cela révèle un aspect important de la psychologie des Albanais.

Dans cet article, nous examinons ce phénomène inhabituel de « bunkerisation de l'Albanie », et nous démontons divers mythes et clichés courants dont regorgent les guides touristiques et qui induisent les voyageurs en erreur.

- 1. Quand et pourquoi l'idée de construire des bunkers est-elle apparue en Albanie ?

- 1.1. La question sécuritaire dans les autocraties

- 1.2. Le contexte politique international

- 2. Début du programme de bunkerisation

- 3. La signification du projet en termes de politique intérieure

- 4. Combien de bunkers ont été élevés en Albanie ?

- 5. Quels types de bunkers ont été réalisés en Albanie ?

- 5.1. Des bunkers albanais de grande envergure

- 6. Conséquences du programme de bunkerisation de l'Albanie

- 7. Les bunkers albanais aujourd'hui et demain

- 8. Nouvelles utilisations des bunkers

- 9. Visites de bunkers en Albanie

- 10. Le mythe des bunkers albanais

1. Quand et pourquoi l'idée de construire des bunkers est-elle apparue en Albanie ?

1.1. La question sécuritaire dans les autocraties

Le souci sécuritaire, tant sur le plan personnel que collectif, se retrouve très souvent chez les dirigeants autoritaires, dont le dictateur albanais Enver Hoxha faisait certainement partie. Les autocrates sont généralement très préoccupés par la sécurité car les conflits politiques sont principalement résolus par la force (en l'absence d'une opposition politique, d'élections libres et d'autres mécanismes d'autorégulation).

Hoxha ne fait pas exception : à Tirana, un quartier spécial particulièrement surveillé a été créé pour les hauts dirigeants (le quartier Blloku) et des bunkers souterrains ont été construits sous les villas des dirigeants.

La légende sur la nature paranoïaque de Hoxha et son extrême méfiance, qui serait la cause de sa passion pour les bunkers, est très répandue. Cette explication n'est pas à exclure ; elle est reprise par beaucoup de journalistes et de documentaristes. Mais elle n'en reste pas moins partiale.

1.2. Le contexte politique international

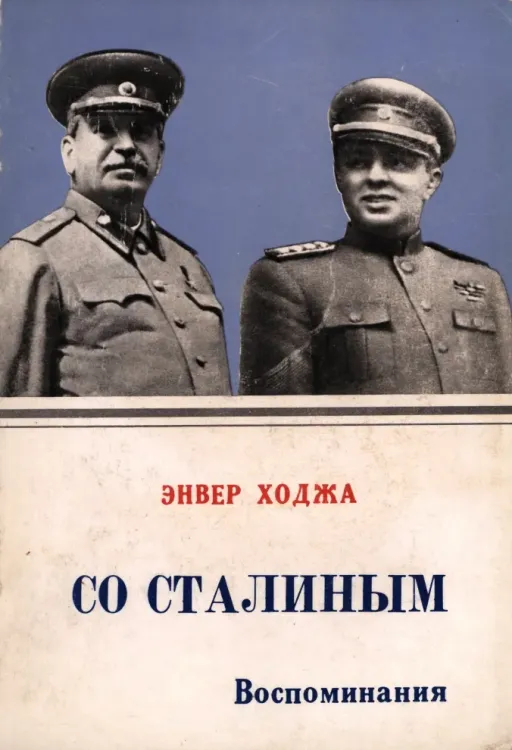

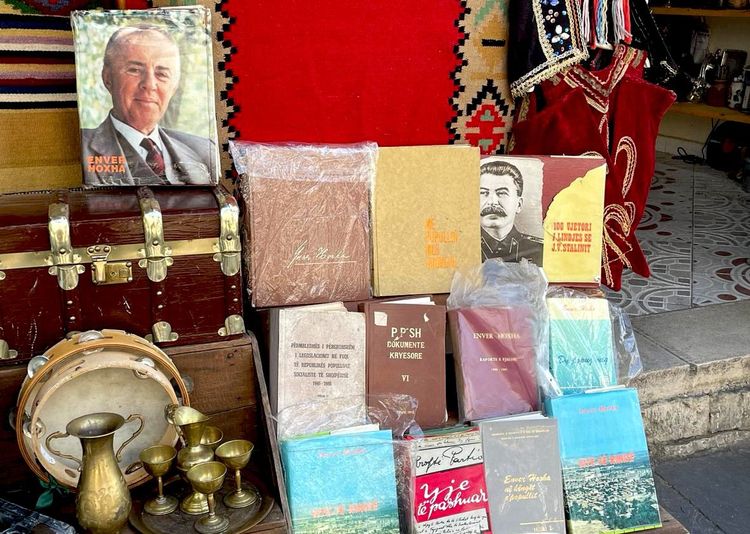

Le contexte politique international a aussi joué un rôle : l'Albanie socialiste a d'abord rejoint le camp des adversaires idéologiques de l'Otan et de l'« Occident » conventionnel, puis elle s'est progressivement isolée complètement du monde, rompant les relations avec ses rares amis idéologiques.

Elle a d'abord rompu avec l'URSS en 1961 (après l'arrivée de Nikita Khrouchtchev, considérant qu'il n'était pas un vrai stalinien). Elle s'est ensuite retirée du Pacte de Varsovie en 1968, après l'entrée des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie (à Prague). Elle a rompu avec la Chine en 1978. Le pays craignait donc d'un côté le bloc de l'Otan, de l'autre les pays communistes/pays du bloc socialiste. Il n'y avait pas d'États amis le long de ses frontières. Cette situation a accru l'inquiétude des dirigeants quant à la sécurité du pays.

2. Début du programme de bunkerisation

Le programme de bunkerisation de l'Albanie a été officiellement adopté en 1971 lors du plénum du comité central du parti officiel (Parti du travail d'Albanie). L'objectif était de garantir la sécurité de l'ensemble de la nation contre les menaces extérieures.

Il a fallu beaucoup de temps pour mettre en place tous les éléments industriels nécessaires à la construction de masse de bunkers. Le pays était économiquement faible et disposait de peu de ressources, mais il a commencé à investir d'énormes sommes dans ce projet. Un nombre impressionnant d'usines s'est mis à travailler pour produire du béton, de l'acier et du fer.

Le programme a atteint sa pleine capacité en 1975 et est resté actif jusqu'en 1983. Il prévoyait que des bunkers couvrent l'ensemble du pays, de sorte qu'en cas d'invasion, la population et les militaires puissent immédiatement occuper une position de défense et affronter l'ennemi. Dans un certain sens, il s'agissait d'un écho albanais à des projets aussi célèbres que les lignes Maginot en France et Mannerheim en Finlande.

3. La signification du projet en termes de politique intérieure

Selon les historiens, la bunkerisation avait d'autres buts, au-delà de sa signification militaire et de la réponse qu'elle apportait à la paranoïa personnelle du dictateur. Ainsi, Hoxha a aussi utilisé le programme pour militariser la population, en entretenant l'idée d'une menace extérieure et en présentant les bunkers comme une planche de salut pour la population. En effet, ces constructions sont devenues un outil de propagande visuelle permettant de rendre palpable l'ordre mondial et de justifier les politiques du parti. Cet argument semble assez convaincant : dans les régimes autocratiques, les autorités ont souvent besoin d'une sorte de « mission d'intérêt supérieur », qu'elles prennent soin de mener à bien elles-mêmes. Par exemple, en URSS, il s'agissait de projets de collectivisation et d'industrialisation, au cours desquels des millions de citoyens ont été réprimés en tant qu'« ennemis du peuple » ou pour d'autres raisons du même genre.

L'existence d'un programme de ce style permet aux autorités de concentrer les ressources et de justifier leurs décisions aux yeux de la population.

Dans cette idée, la bunkerisation est une solution tout à fait appropriée pour assurer cette mission d'intérêt supérieur : garantir la sécurité de l'Albanie face à ses ennemis (surtout lorsqu'il n'y a plus de pays amis sur la planète). L'Albanie comptant 3 millions d'habitants ; 800 000 citoyens albanais ont participé à des exercices militaires réguliers, à des groupes de défense civile et à d'autres activités du même ordre. Les jeunes Albanais, endoctrinés dès leur plus jeune âge au sein de groupes de jeunesse appelés Hoxhaistes, ont été entraînés dès l'âge de 12 ans à se rendre au bunker le plus proche.

Cette thèse est confirmée non seulement pour la gestion de la population en général, mais aussi pour la répression au sein de l'élite : lors de la bunkerisation, Hoxha a réprimé de nombreux hauts fonctionnaires, parmi lesquels le ministre de la Défense Bekir Ballaku. Il a été fusillé comme « agent étranger » pour avoir critiqué le programme de bunkerisation. Ou encore l'ingénieur militaire Josif Zagali, concepteur du modèle de bunker le plus répandu dans le pays, qui a été emprisonné à deux reprises.

4. Combien de bunkers ont été élevés en Albanie ?

Entre 1975 et 1983, 171 371 bunkers ont été construits (sur les 221 000 prévus).

5. Quels types de bunkers ont été réalisés en Albanie ?

Il existait deux principaux types de bunkers :

1er type – de petits bunkers pouvant accueillir jusqu'à 2 personnes, appelés « position de tir » (Qender Zjarri en albanais, en abrégé QZ).

Il s'agit du type de bunkers le plus répandu, et on les trouve facilement en Albanie. Ils étaient souvent placés en chaîne, de sorte que les Albanais qui y prenaient position pouvaient se voir d'un bunker à l'autre, et se couvrir mutuellement. La répartition des bunkers QZ variait selon les objectifs de défense du terrain (montagne, côte, plaine, etc.).

2e type : des bunkers plus grands destinés aux commandants :

ils pouvaient accueillir une sorte de mini-état-major. Leur nom est « point de tir » (Pike Zjarri en albanais - PZ).

Cette structure atteint un poids de 400 tonnes. Le nombre de ces bunkers est bien inférieur à celui des QZ, ce qui est logique en termes de planification militaire : c'est d'ici qu'était censé être commandé par radio le personnel stationné dans les bunkers QZ.

5.1. Des bunkers albanais de grande envergure

Outre ces bunkers construits en masse, de nombreux projets de bunkers de grande envergure ont été réalisés en Albanie.

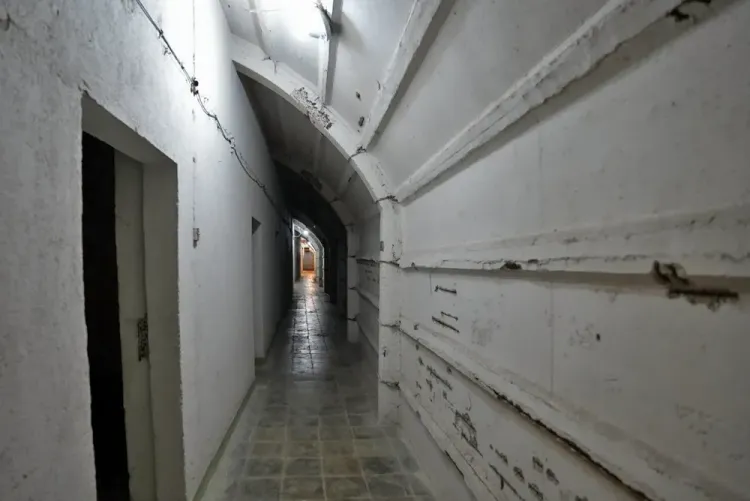

Le plus grand est certainement le Bunker 1. C'est une ville-bunker souterraine de 5 étages destinée aux hauts dirigeants albanais, située à la périphérie de Tirana (au mont Dajti) et couvrant une superficie de plus de 3 km2. Des centaines de pièces y étaient équipées, et il contenait une réserve de nourriture pour un an. Aujourd'hui, le lieu abrite un intéressant musée baptisé BunkArt1, mais à l'époque, c'était un édifice permettant de diriger le pays, avec toutes les infrastructures nécessaires, entièrement équipé et sûr. Ici, les dirigeants de l'Albanie socialiste pouvaient survivre à une attaque nucléaire.

BunkArt2 est également célèbre. Situé en plein centre de Tirana, près de la place Skanderbeg, c'est le bunker du ministère de l'Intérieur. Lui aussi est désormais un magnifique musée.

Moins connu et ayant presque conservé son aspect authentique : le tunnel spécial à Gjirokastra, long de 800 mètres et comportant 59 pièces. Appelé aujourd'hui le « tunnel de la guerre froide », il n'a été qu'en partie transformé en musée. Nous le qualifierions plutôt d'ancienne installation militaire désormais ouverte aux visiteurs. En effet, il n'y a pas eu de réelle transformation du tunnel en musée (pas de navigation/expositions/écrits ou autres éléments classiques d'un musée), ce qui en fait le site le plus authentique.

6. Conséquences du programme de bunkerisation de l'Albanie

Il est généralement considéré que la principale conséquence de la construction massive de bunkers a été un énorme préjudice économique pour le pays.

Selon diverses estimations, jusqu'à un quart du budget annuel de l'Albanie aurait été dépensé dans cette aventure.

Dans ses interviews, l'ingénieur et auteur des bunkers Josif Zagali a indiqué que le coût de l'édification d'un bunker QZ correspondait à celui de la construction d'un appartement de deux pièces : 135 000 leks d'alors. Si ces ressources avaient été affectées au secteur du logement, chaque année au lieu de 21 000 bunkers le même nombre d'appartements aurait vu le jour. La crise du logement aurait été résolue. Mais, comme on dit, en période de dictature, on préfère les canons au beurre.

L'Albanie a perdu d'énormes ressources et de temps, ainsi que beaucoup d'énergie humaine.

Les quelques 200 000 bunkers n'ont jamais été utilisés. La situation économique de l'Albanie s'est détériorée, le pays restant isolé. Il est toujours l'un des plus pauvres d'Europe - la bunkerisation y a certainement contribué.

7. Les bunkers albanais aujourd'hui et demain

La construction des bunkers a été interrompue après la mort d'Enver Hoxha, en 1985. La chute du régime socialiste en 1990 a changé la vie du pays, les bunkers ont été abandonnés et ont rapidement fait l'objet d'actes de vandalisme – on a essayé de récupérer les matériaux pour d'autres projets de construction. Selon diverses estimations, jusqu'à 45% des bunkers ont été enlevés ou plus ou moins détruits.

À ce jour, il n'existe pas de programme global de gestion de ce patrimoine. Cependant, il y a une prise de conscience qu'une nouvelle vie est possible pour les bunkers et qu'ils sont des témoins importants de l'histoire. Officiellement, le gouvernement albanais a interdit toute nouvelle destruction des bunkers, mais les ressources sont insuffisantes pour protéger ce patrimoine. Apparemment, le sort de ces monuments du régime communiste albanais et de la guerre froide n'a pas encore été définitivement tranché. Certains historiens et sociologues estiment par ailleurs que si l'Albanie ne s'occupe pas de ce patrimoine, il lui sera difficile de définir son avenir. C'est un travail que la société albanaise doit encore accomplir.

8. Nouvelles utilisations des bunkers

Une petite partie des bunkers a été adaptée à de nouveaux usages : cafés, bars, galeries d'art, auberges, magasins. Les architectes et les entrepreneurs d'aujourd'hui s'y intéressent et font preuve d'une remarquable imagination. Par exemple, un projet de création d'auberges pour voyageurs dans des bunkers a été baptisé « Bed & Bunker », comme une tentative de réinventer le lieu.

Mais il s'agit de cas isolés, sélectionnés en fonction de leur emplacement (par exemple, près des plages ou sur des itinéraires touristiques).

9. Visites de bunkers en Albanie

Les bunkers, ces lieux culturels et historiques uniques, attirent bien sûr l'attention des voyageurs : le phénomène est tout à fait unique et propre à l'Albanie.

Outre les musées officiels ouverts dans les bunkers souterrains du gouvernement à Tirana, il est possible de faire des excursions de type urbex pour voir des bunkers authentiques, y compris des randonnées dans la montagne ou dans des endroits inaccessibles où de nombreuses structures intéressantes et intactes subsistent.

10. Le mythe des bunkers albanais

Un phénomène aussi inhabituel que le « programme de bunkerisation du pays », et son ampleur inégalée, a donné naissance à de nombreux mythes et légendes qui ne correspondent pas à la réalité.

Le mythe le plus répandu est que 750 000 bunkers ont été construits en Albanie (parfois même 1 million ou plus - les blogueurs vidéo sont célèbres pour faire circuler des nombres incroyables) : ce n'est pas vrai.

Le nombre de 750 000 bunkers est très souvent répété, et son origine est assez mystérieuse. Il s'agit probablement de la citation d'une source primaire erronée. Par exemple, c'est ce qui est écrit dans l'article anglophone de Wikipedia sur les bunkers albanais, qui cite comme source l'article d'un journaliste, qui de son côté ne cite aucune référence pour appuyer cette donnée . Tels sont les risques de l'ère Internet et de l'absence de vérification des faits.

De fait, il est difficile de déterminer le nombre exact de bunkers : le programme de bunkerisation était géré par le ministère albanais de la Défense, de nombreux documents étaient classifiés et il n'y a pas eu de publications officielles. Quelques interviews ou déclarations de personnes ayant travaillé dans le secteur de la bunkerisation existent. C'est de là que viennent la plupart des nombres exagérés ; à noter qu'ils sont toujours différents.

En pratique, un nombre est vérifié : 171 371 bunkers ont été construits au cours de la phase active du programme (1975-1983).

On sait qu'avant et après cette phase, des bunkers ont également été fabriqués, mais pas à une telle échelle. Il est logique de se baser sur ce chiffre officiel - 171 371 bunkers - tout en sachant qu'en pratique, il y en a eu un peu plus, mais pas beaucoup plus.